ЛАВРА 1. — крупный мужской монастырь; 2. — краска голубого цвета. Возможно крутик или индиго.

ЛАЗОРЬ — любая краска синего цвета, либо получаемая из минерала лазурита. См. также голубец, лавра во 2-м знач.

ЛАКИ (мн. ч.) (от нем. Lack) — 1. растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях. Лак, нанесенный на поверхность образует прочную твердую пленку, назначение которой — защита поверхности и декоративная отделка. Служат также основой ряда красок. Масляно-смоляные лаки подразделяются на жирные, полужирные и тощие. 2. — изделия из дерева, металла, папье-маше и т. п., покрытые лаком и нередко украшенные росписью, резьбой, инкрустацией, гравировкой. Некоторые традиционные ценры иконописи в советское время переориентировались на художественные лаки.

![]() ЛАМПАДА (греч. λαμπαδος — р. п. от λαμπας — светильник) — масляный светильник, подвешиваемый перед иконами, дабы сияние вещественного света напоминало о божественном свете на небесах.

ЛАМПАДА (греч. λαμπαδος — р. п. от λαμπας — светильник) — масляный светильник, подвешиваемый перед иконами, дабы сияние вещественного света напоминало о божественном свете на небесах.

ЛАМПЕЗЕЛЬ — см. лапка.

ЛАМПЕМЗЕЛЬ — см. лапка.

![]() ЛАПКА, лампемзель, лампезель — инструмент позолотчика и иконописца — особая кисть, связанная веером из волосков с кончика беличьего хвоста. Используется для поддевания листка сусального золота, его переноса и наложения на подготовленную под золочение поверхность.

ЛАПКА, лампемзель, лампезель — инструмент позолотчика и иконописца — особая кисть, связанная веером из волосков с кончика беличьего хвоста. Используется для поддевания листка сусального золота, его переноса и наложения на подготовленную под золочение поверхность.

ЛАСТОЧКА — плоская деревянная планка, имеющая абрис банта. Ее врезают в поверхность смежных склеиваемых досок иконы для дополнительного их скрепления

ЛАСТОЧКА — плоская деревянная планка, имеющая абрис банта. Ее врезают в поверхность смежных склеиваемых досок иконы для дополнительного их скрепления

ЛЕБАСТР — см. алебастр

![]() ЛЕВ III (Лев Исавр, Лев Исаврийский) — (ок. 675-741), византийский император с 717 г., основатель Исаврийской династии. Положил начало иконоборчеству.

ЛЕВ III (Лев Исавр, Лев Исаврийский) — (ок. 675-741), византийский император с 717 г., основатель Исаврийской династии. Положил начало иконоборчеству.

см. ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО ГРИГОРИЯ, ПАПЫ РИМСКОГО, К ИМПЕРАТОРУ ЛЬВУ ИСАВРЯНИНУ «О СВЯТЫХ ИКОНАХ». ![]()

ЛЕВ ИСАВР — см. ЛЕВ III.

![]() ЛЕВКАС (греч. λευκος — яркий, блестящий, белый) — в иконописи название грунта, представляющего собой меловой или гипсовый (алебастровый) порошок, размешанный на животном или рыбьем клею. Наносится несколькими слоями на специально подготовленную доску. После высыхания шлифуется. Чеканный левкас — левкас, покрытый сусальным золотом и обработанный орнаментом, выполненным чеканами. Левкасить — грунтовать иконную доску.

ЛЕВКАС (греч. λευκος — яркий, блестящий, белый) — в иконописи название грунта, представляющего собой меловой или гипсовый (алебастровый) порошок, размешанный на животном или рыбьем клею. Наносится несколькими слоями на специально подготовленную доску. После высыхания шлифуется. Чеканный левкас — левкас, покрытый сусальным золотом и обработанный орнаментом, выполненным чеканами. Левкасить — грунтовать иконную доску.

ЛЕВКАСИТЬ — см. левкас.

ЛЕВКАСКА — грунтование иконной доски, нанесение левкаса.

ЛЕВКАСНАЯ ГЛИНА — см. болюс

ЛЕВКАЩИК (от левкас) — мастер, специализирующийся на грунтовании основ под иконы и оштукатуривании стен.

ЛЕПАХИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 15 марта 1954 г., с. Выпово Владимирской обл.) — философ, богослов, филолог, литературовед, исследователь иконы. Окончил факультет иностранных языков Владимирского педагогического университета (французский и немецкий языки), филологический факультет Будапештского университета, Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. Живет и работает в Венгрии. Кандидат филологических наук (1992). Доцент Сегедского университета по кафедре русской филологии (г. Сегед, Венгрия) (1993). Заведующий аспирантурой по специальности Древнерусская литература XI-XVII веков. Специализируется по темам: древнерусская литература, взаимосвязи иконописи и литературы, богословие и литература.

ЛЕПАХИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 15 марта 1954 г., с. Выпово Владимирской обл.) — философ, богослов, филолог, литературовед, исследователь иконы. Окончил факультет иностранных языков Владимирского педагогического университета (французский и немецкий языки), филологический факультет Будапештского университета, Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. Живет и работает в Венгрии. Кандидат филологических наук (1992). Доцент Сегедского университета по кафедре русской филологии (г. Сегед, Венгрия) (1993). Заведующий аспирантурой по специальности Древнерусская литература XI-XVII веков. Специализируется по темам: древнерусская литература, взаимосвязи иконописи и литературы, богословие и литература.![]() Библиография:

Библиография:

Русская икона. Az orosz ikon. Хрестоматия. Szoveggyujtemeny. — Сегед, 1989. 466 стр.

Az уorosz kultura ikonarcusaga. — Сегед, 1992. 196 стр. (2-е издание — 1993; 3-е издание, переработанное — 1994).

Икона в изящной словесности: Икона, иконопись, иконописцы, иконопочитание и иконные лавки в русской художественной литературе XIX — начала XX века. — Сегед: JATEPress, 1999. 296 с.

Икона в русской поэзии XX века. — Сегед: JATEPress, 1999. 268 с.

Икона в русской прозе XX века. — Сегед: JATEPress, 2000. 214 с.

Икона и иконичность. — Сегед: JATEPress, 2000. 264 с. (2-е издание, перераб. и доп. — СПб., 2002. 399 с.). См. главу Шесть родов икон ![]()

Функции иконы. — Сомбатхей, 2001. 90 с.

Лепахин Валерий Владимирович. Икона и иконичность. Изд. 2-е, перераб. и доп. СПб. 2002.- 400 с., ил. ISBN 5-93113-007-1

Значение и предназначение иконы. Икона в Церкви, в государственной, общественной и личной жизни — по богословским, искусствоведческим, историческим, этнографическим и литературно-художественным источникам. М., "Паломникъ" 2003.- 512 с. ISBN 5-87468-188-4

Икона и иконопочитание глазами русских и иностранцев. М., "Паломникъ" 2005.- 478 с. ISBN 5-88060-048-3

Икона в русской художественной литературе. Икона и иконопочитание, иконопись и иконописцы. М., изд-во "Отчий дом" 2002.- 736 с. ISBN 5-86809-033-0 См. главы из книги ![]()

автор множества статей См. Воинство в древнерусской литературе и иконописи ![]()

ЛЕССИРОВКА (нем. lasierung) — прием живописи, тонкие прозрачные и полупрозрачные слои красок, нанесенные на просохший красочный слой для обогащения колорита.

ЛЕСТОВКА [ле́стовка] (уменьшит. от др.-рус. лествица — лестница) — особый род четок , кожаная или матерчатая лента, сшитая в виде петли и имеющая 109 валиков-«ступеней» (по-иному «бобочек»), разделенных на неравные группы. В месте соединения концов пелли подвешиваются 4 окантованных треугольника — «лапостка». Лестовка символически означает лестницу в небо. Считается, что лестовка напрямую происходит от вервицы Василия Великого. До церковного раскола лестовка применялась практически каждым православным — монахом или мирянином. В настоящее время лестовки используются исключительно старообрядцами. В иконографии лестовка служит атрибутом Серафима Саровского.![]() Литература:

Литература:

Сказание о лестовке и молитве Исусовой ![]()

ЛЕЩАДКА (от русск. лещадь — каменная плитка, обтесанный камень, тонкий кирпич) — условное изображение уступов, пластов гор с плоскими гранями.

ЛЕЩАДКА (от русск. лещадь — каменная плитка, обтесанный камень, тонкий кирпич) — условное изображение уступов, пластов гор с плоскими гранями.

![]() ЛЖИЦА — небольшая ложка, употребляемая при причащении мирян, либо в иных целях. Лжица для лекарств — атрибут целителей.

ЛЖИЦА — небольшая ложка, употребляемая при причащении мирян, либо в иных целях. Лжица для лекарств — атрибут целителей.

![]() ЛИДДСКАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ — чудотворный нерукотворный образ, явленный в храме в Лидде (Палестина), а также список с этого образа

ЛИДДСКАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ — чудотворный нерукотворный образ, явленный в храме в Лидде (Палестина), а также список с этого образа ![]() .

.

ЛИК — 1. образ; 2. то же, что икона; 3. изображение лица на иконе.

ЛИТИЯ (от греч. λιτη — просьба, моление) — часть всенощного богослужения накануне православных праздников. Совершается также во время похорон, повиновения умерших и во время крестного хода.

ЛИТУРГИЯ (греч. λειτουργια — служба) — основное христианское богослужение, во время которого совершается таинство Причащения. Разделяется на три части: проскомидию, литургию оглашенных и литургию верных.

![]() ЛИТУРГИЯ СВ. ОТЕЦ — особая композиция, располагавшаяся, как правило, в нижнем регистре росписей алтарной абсиды средневекового православного храма и включающая в себя изображения отцов церкви в священническом облачении с книгами и свитками в руках (иногда на свитках изображаются тексты литургических молитв). В ряде случаев в центре такой композиции изображался объект поклонения и служения св. отцов — Этимасия, Спас Нерукотворный и другие символические прообразы жертвы Христовой. Появляется к началу XI века и получает широкое распространение в XII-XIII вв.

ЛИТУРГИЯ СВ. ОТЕЦ — особая композиция, располагавшаяся, как правило, в нижнем регистре росписей алтарной абсиды средневекового православного храма и включающая в себя изображения отцов церкви в священническом облачении с книгами и свитками в руках (иногда на свитках изображаются тексты литургических молитв). В ряде случаев в центре такой композиции изображался объект поклонения и служения св. отцов — Этимасия, Спас Нерукотворный и другие символические прообразы жертвы Христовой. Появляется к началу XI века и получает широкое распространение в XII-XIII вв.

ЛИЦО — в иконописи обращенная к зрителю поверхность иконы.

ЛИЦОВКА, лишовка — окончательная доводка (шлифовка) левкаса.

ЛИЧНИК — мастер-иконописец, специализирующийся в личном письме — изображении лиц, рук и открытых частей тела.

ЛИЧНОЕ ПИСЬМО [лично́е письмо́] — в иконописи — приемы изображения лиц, рук и прочих открытых частей тела (ср. доличное письмо). При разделении труда в иконописной мастерской личным письмом занимается отдельный мастер — личник.

ЛИШОВКА — см. лицовка

ЛОБОК (уменьш. от лоб) — верхняя часть головы, лица изображаемого персонажа.

ЛОЖЕ — постель.

ЛОЗА ИСТИННАЯ, Христос Лоза Истинная, Христос Виноградная Лоза — одно из символических именований Христа, основанное на словах Евангелия (Иоан.15:1, 5), а также несколько иконографических композиций, связанных с этим именованием. В одной из них Христос в образе Пантократора окружен лозой, в ветвях которой изображаются апостолы и иногда Богородица и Иоанн Предтеча. В другом варианте из Гроба Господня или прободенного ребра Христа вырастает лоза, гроздь которой опускается в Его руки. Христос выдавливает из нее вино в потир.

ЛОЗА ИСТИННАЯ, Христос Лоза Истинная, Христос Виноградная Лоза — одно из символических именований Христа, основанное на словах Евангелия (Иоан.15:1, 5), а также несколько иконографических композиций, связанных с этим именованием. В одной из них Христос в образе Пантократора окружен лозой, в ветвях которой изображаются апостолы и иногда Богородица и Иоанн Предтеча. В другом варианте из Гроба Господня или прободенного ребра Христа вырастает лоза, гроздь которой опускается в Его руки. Христос выдавливает из нее вино в потир.

ЛОКОТЬ — мера длины, размер локтевой кости человека, от 38 до 46 см.

ЛОКОТЕВОЙ ОБРАЗ, локтевая икона — икона размером в один локоть.

ЛОНО АВРААМОВО — см. Авраам.

![]() ЛОР, лорум (греч. λωρος — лента) — деталь облачения архангелов — широкая длинная полоса ткани, украшенная жемчугом и драгоценными камнями. Заимствована из облачения византийских императоров.

ЛОР, лорум (греч. λωρος — лента) — деталь облачения архангелов — широкая длинная полоса ткани, украшенная жемчугом и драгоценными камнями. Заимствована из облачения византийских императоров.

ЛОРУМ — см. лор

ЛУЗГА — небольшой скос в иконной доске между полем и ковчегом или между первым и вторым ковчегами.

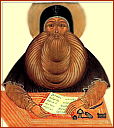

![]() ЛУКА [лука́] (греч. Λουκας) — апостол от семидесяти, автор одного из Евангелий и Деяний апостолов. Вероятно, по национальности грек (согласно Евсевию Кесарийскому). Принял мученическую кончину в возрасте 80 лет. По преданию, апостол Лука написал первые иконы Богородицы. Вероятно древнейшее известное документальное свидетельство об иконе авторства Луки относится к VI в.: историк Феодор Чтец сообщает, что императрица Евдокия послала Пульхерии из Иерусалима икону Божией матери, написанную св. Лукой. Память апостола и евангелиста 22 апреля (5 мая), 18 октября (4 ноября) и 4 (17) января.

ЛУКА [лука́] (греч. Λουκας) — апостол от семидесяти, автор одного из Евангелий и Деяний апостолов. Вероятно, по национальности грек (согласно Евсевию Кесарийскому). Принял мученическую кончину в возрасте 80 лет. По преданию, апостол Лука написал первые иконы Богородицы. Вероятно древнейшее известное документальное свидетельство об иконе авторства Луки относится к VI в.: историк Феодор Чтец сообщает, что императрица Евдокия послала Пульхерии из Иерусалима икону Божией матери, написанную св. Лукой. Память апостола и евангелиста 22 апреля (5 мая), 18 октября (4 ноября) и 4 (17) января.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО — растительное масло, получаемое из семян льна и используемое для приготовления красок и олиф.

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ — свечение некоторых веществ, возбужденное каким-либо источником энергии. Просмотр произведения живописи в отфильтрованных ультрафиолетовых лучах позволяет по степени неоднородности люминесценции оценить целостность и сохранность произведения.

![]() ЛЮНЕТ (франц. lunette — лунка) — арочный проем в своде или стене, ограниченный снизу горизонталью. В сквозных люнетах размещают окна, глухие могут украшатся росписями, мозаикой и т. д..

ЛЮНЕТ (франц. lunette — лунка) — арочный проем в своде или стене, ограниченный снизу горизонталью. В сквозных люнетах размещают окна, глухие могут украшатся росписями, мозаикой и т. д..

![]()

МАКСИМ ГРЕК (Михаил Триволис) (ок. 1470 — 1555) — преподобный святой, писатель, публицист, переводчик. Прибыл в Москву с Афона по запросу Василия III. Переводил на русский многочисленные книги, стал автором сочинений различной тематики. Память 21 января и 21 июня ст. ст.

МАКСИМ ГРЕК (Михаил Триволис) (ок. 1470 — 1555) — преподобный святой, писатель, публицист, переводчик. Прибыл в Москву с Афона по запросу Василия III. Переводил на русский многочисленные книги, стал автором сочинений различной тематики. Память 21 января и 21 июня ст. ст.

см. Максим Грек. О СВЯТЫХ ИКОНАХ. ![]()

![]() МАЛАКСА — презрительное старообрядческое именование благословляющего именословного перстосложения по имени Навплийского протопопа Николая Малаксы, писавшего в XVI веке о подобном перстосложении. Изображение малаксы на иконе по мнению старообрядцев — один из признаков лишения образа святости.

МАЛАКСА — презрительное старообрядческое именование благословляющего именословного перстосложения по имени Навплийского протопопа Николая Малаксы, писавшего в XVI веке о подобном перстосложении. Изображение малаксы на иконе по мнению старообрядцев — один из признаков лишения образа святости.

МАЛАХИТОВАЯ ЗЕЛЕНЬ — зеленая краска, получаемая из минерала малахита, углекислая медь.

![]() МАМВРИЙСКИЙ ДУБ — элемент иконы Ветхозаветная Троица, дерево, под которым происходила сцена гостеприимства Авраама.

МАМВРИЙСКИЙ ДУБ — элемент иконы Ветхозаветная Троица, дерево, под которым происходила сцена гостеприимства Авраама.

МАМКА — пренебрежительное именование иконы Богородицы с среде коллекционеров.

![]() МАНДОРЛА (итал. — миндалина) — в иконописи сияние в форме овала, в котором изображались Христос и Богоматерь.

МАНДОРЛА (итал. — миндалина) — в иконописи сияние в форме овала, в котором изображались Христос и Богоматерь.

МАНТЕЙКА — короткая мантия, верхняя монашеская одежда.

![]() МАНТИЯ — длинная накидка без рукавов, с застежкой на вороте, одежда монаха.

МАНТИЯ — длинная накидка без рукавов, с застежкой на вороте, одежда монаха.

МАНЬЕРИЗМ (итал. manierismo, от maniera — манера, стиль) — направление в западноевропейском искусстве XVI в., отличающееся усложненностью, напряженностью образов, манерной изощренностью формы и т. д.

МАРИЯ [мария] (у старообрядцев ударение на втором слове только в имени Богородицы, имя святых жен произносится с ударением на первом слоге: [мария]) (евр. — любимая, желанная, госпожа) — имя Богоматери.

МАРСЫ (мн. ч.) — краски желтого, коричневого и красного цвета на основе железноокисных пигментов.

МАСЛЕНИЦА, сырная седмица — неделя, предшествующая Великому посту; в это время по уставу не разрешается употребление мяса, но разрешается употребление молочных продуктов (в том числе масла) и яиц.

МАСЛО ВАРЕНОЕ см. олифа

МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ — вид живописи, исполняемой масляными красками.

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ — краски на основе олиф (масел).

МАССИКОТ — серо-желтоватый пигмент, окись свинца.

МАСТЕРОВИК — руководство по технологии иконописи, сборник рецептов и технологических приемов.

![]() МАФОРИЙ — верхняя одежда, длинное женское покрывало, спускавшееся с головы до пят. Мафорий Богоматери — одна из важнейших реликвий, связанных с Ее памятью. Изображается в багряных тонах (чаще пурпурный) с тремя символическими звездами — одна на лбу и две на плечах (см. Влахерны, Покров).

МАФОРИЙ — верхняя одежда, длинное женское покрывало, спускавшееся с головы до пят. Мафорий Богоматери — одна из важнейших реликвий, связанных с Ее памятью. Изображается в багряных тонах (чаще пурпурный) с тремя символическими звездами — одна на лбу и две на плечах (см. Влахерны, Покров).

![]() МАЭСТА (итал. maesta — величание) — итальянское именование иконографической композиции Похвала Богородице — Мадонна с Младенцем в окружении прославляющих Ее святых и бесплотных сил.

МАЭСТА (итал. maesta — величание) — итальянское именование иконографической композиции Похвала Богородице — Мадонна с Младенцем в окружении прославляющих Ее святых и бесплотных сил.

МЁД (пчелиный) — сладкое тягучее (при длительном хранении кристаллизующееся) вещество, вырабатываемое медоносными пчелами. В иконописи и реставрации икон изредка используется для приготовления клеев и иных составов.

![]() МЕДАЛЬОН — изобразительная композиция в овальном или круглом обрамлении.

МЕДАЛЬОН — изобразительная композиция в овальном или круглом обрамлении.

МЕЗДРА — внутренняя часть кожи животных. Мездровый (мездряной, мездриный) клей — клей, относящийся к группе коллагеновых, приготовляемый вывариванием кожи, костей и потрохов животных.

МЕЛ — тонкозернистый мягкий белый известняк. Используется как основной наполнитель левкаса и в приготовлении красок.

МЕЛОЧНИК — иконописец-миниатюрист, выполняющий тонкую работу.

![]() МЕРИЛО — в иконописи один из атрибутов архангела — тонкий жезл в его руке.

МЕРИЛО — в иконописи один из атрибутов архангела — тонкий жезл в его руке.

МЕРНАЯ ИКОНА, родимая икона — икона одноименного ребенку святого на доске размером в рост новорожденного. В XVII-XVIII вв. мерные иконы заказывались после рождения царевича. В настоящее время заметны попытки восстановить традицию мерных икон в более широких масштабах.

МЕСТНАЯ (наместная) ИКОНА — 1. икона святого или праздника, в честь которого освящен престол храма, то же, что храмовая икона. 2. икона местного ряда иконостаса.

МЕСТНЫЙ РЯД — см. иконостас.

![]() МЕЧ — колющее и рубящее металлическое оружие, символ правосудия и возмездия за грехи. Атрибут воинов, архистратига Михаила.

МЕЧ — колющее и рубящее металлическое оружие, символ правосудия и возмездия за грехи. Атрибут воинов, архистратига Михаила.

![]() МИЛОТЬ (греч. μηλωτη — овчина) — одежда из овчины мехом наружу. В милоти обычно изображают Иоанна Предтечу и некоторых других персонажей.

МИЛОТЬ (греч. μηλωτη — овчина) — одежда из овчины мехом наружу. В милоти обычно изображают Иоанна Предтечу и некоторых других персонажей.

![]() МИНЕЯ (от греч. — месячный), четьи минеи (мн. ч.) — сборники, содержавшие жития святых, изложенные в порядке празднования их памяти по православному церковному календарю, а также каноны, гимны и другие молитвословия на все дни года, предназначавшиеся для домашнего чтения. В иконописи минеи — композиции, включающие в себя святых, почитаемых в определенные календарные месяцы.

МИНЕЯ (от греч. — месячный), четьи минеи (мн. ч.) — сборники, содержавшие жития святых, изложенные в порядке празднования их памяти по православному церковному календарю, а также каноны, гимны и другие молитвословия на все дни года, предназначавшиеся для домашнего чтения. В иконописи минеи — композиции, включающие в себя святых, почитаемых в определенные календарные месяцы.

![]() МИНИАТЮРА (франц. miniature от лат. minium — киноварь, сурик) — живописное произведение малых размеров, отличающееся особо тонкой манерой наложения красок. Книжная миниатюра — миниатюра, выполненная на страницах рукописной книги с целью иллюстрирования и украшения текста.

МИНИАТЮРА (франц. miniature от лат. minium — киноварь, сурик) — живописное произведение малых размеров, отличающееся особо тонкой манерой наложения красок. Книжная миниатюра — миниатюра, выполненная на страницах рукописной книги с целью иллюстрирования и украшения текста.

МИРО (греч. μυρον — умащение) — благовонное растительное масло, чистое или с добавлением ароматических веществ.

МИРОПОМАЗАНИЕ — таинство православной церкви. При совершении миропомазания человек освящается Святым Духом и становится членом православной церкви. Совершается священником или архиереем через помазание миром лба, глаз, ноздрей, рта, ушей, груди, ладоней и ступней. Совершается над человеком единственный раз в жизни. В современной церковной практике принято совершать миропомазание непосредственно после крещения. В Византии и России миропомазание совершалось второй раз исключительно над монархами при возведении на царствование.

![]() МИТРА (греч. μιτρα — повязка) — парчовый головной убор священнослужителя, часть облачения архимандритов, протоиереев и архиереев (епископов). Митра украшает священнослужителя, поскольку он во время богослужения изображает Царя Христа и одновременно напоминает о терновом венце, которым был коронован Спаситель.

МИТРА (греч. μιτρα — повязка) — парчовый головной убор священнослужителя, часть облачения архимандритов, протоиереев и архиереев (епископов). Митра украшает священнослужителя, поскольку он во время богослужения изображает Царя Христа и одновременно напоминает о терновом венце, которым был коронован Спаситель.

МИТРОПОЛИТ — один из высших санов церковной иерархии, глава крупной епархии. Подчинен патриарху.

МЛАДЕНЕЦ — именование Христа в младенческом или отроческом возрасте.

МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА, Галактотрафуса — иконографический тип Богоматери, изображаемой кормящей Младенца грудью.

МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА, Галактотрафуса — иконографический тип Богоматери, изображаемой кормящей Младенца грудью.

МОДЕЛИРОВКА (итал. modellare — лепить) — воспроизведение художественными методами объемно-пластических и пространственных качеств изображаемых предметов.

![]() МОЗАИКА — разновидность живописи, в которой изображения набираются из разноцветных камней, смальты, керамических плиток и т. д.

МОЗАИКА — разновидность живописи, в которой изображения набираются из разноцветных камней, смальты, керамических плиток и т. д.

МОЗАИЧЕСКАЯ ИКОНА, мозаичная икона — икона, выполненная в технике мозаики.

МОЗАИЧЕСКАЯ ИКОНА, мозаичная икона — икона, выполненная в технике мозаики.

![]() МОИСЕЙ — ветхозаветный пророк, освободитель и законодатель Израиля, избавивший евреев от египетского плена. Совместно с Аароном возглавил исход евреев из Египта и умер, по воле Бога, на границе земли обетованной. Господь явился Моисею на горе Синай, и Моисей получил от Него закон: десять заповедей и множество других установлений и предписаний юридического, морального и ритуального характера, после чего им была совершена жертва, скрепившая завет между Богом и его народом. По непосредственным указаниям Бога были выполнены первые предметы нового культа — ковчег и скиния (шатер) завета, которые должны были локализовать Его незримое присутствие. Жизнеописание Моисея и содержание полученных им от Бога установлений изложены в ветхозаветных книгах Исход, Левит, Числа и Второзаконие, составляющих вместе с первой книгой — Книгой Бытия — т. наз. Пятикнижие Моисея (евр. — Тора). Память пророка 4 (17) сентября.

МОИСЕЙ — ветхозаветный пророк, освободитель и законодатель Израиля, избавивший евреев от египетского плена. Совместно с Аароном возглавил исход евреев из Египта и умер, по воле Бога, на границе земли обетованной. Господь явился Моисею на горе Синай, и Моисей получил от Него закон: десять заповедей и множество других установлений и предписаний юридического, морального и ритуального характера, после чего им была совершена жертва, скрепившая завет между Богом и его народом. По непосредственным указаниям Бога были выполнены первые предметы нового культа — ковчег и скиния (шатер) завета, которые должны были локализовать Его незримое присутствие. Жизнеописание Моисея и содержание полученных им от Бога установлений изложены в ветхозаветных книгах Исход, Левит, Числа и Второзаконие, составляющих вместе с первой книгой — Книгой Бытия — т. наз. Пятикнижие Моисея (евр. — Тора). Память пророка 4 (17) сентября.

![]() МОЛЕННАЯ (от молиться) — особое помещение в жилом доме, комната для совершения молитв. Характерны для княжеских и царских дворцов. У старообрядцев во времена гонений в моленных совершаюлись коллективные богослужения общин.

МОЛЕННАЯ (от молиться) — особое помещение в жилом доме, комната для совершения молитв. Характерны для княжеских и царских дворцов. У старообрядцев во времена гонений в моленных совершаюлись коллективные богослужения общин.

МОЛЕННАЯ ИКОНА (от молиться) — икона, предназначенная для индивидуальной молитвы верующего. Характерный размер моленной иконы — одна пядь, отсюда название икон подобного размера — пядница. Ср. домовая икона.

МОЛЯЩАЯСЯ — см. Оранта.

МОНАСТЫРЬ (греч. — отшельническая келья) — 1. община монахов, имеющих единый устав. В церковно-административном отношении монастырь подчиняется или архиерею, в чьей епархии он находится, или непосредственно патриарху (такие монастыри называются ставропигиальными). Управление монастырем осуществляет наместник (в чине архимандрита или игумена). Наиболее крупные монастыри называются лаврами. 2. Комплекс богослужебных, жилых, и хозяйственных построек, принадлежащих общине монахов.

МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ НА СИНАЕ — монастырь, основанный в VI в. на месте откровения, полученного Моисеем

МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ НА СИНАЕ — монастырь, основанный в VI в. на месте откровения, полученного Моисеем ![]() .

.

МОНАХ (м. р., ж. р. — монахиня) (греч. μοναχος — одинокий, единственный, отшельник), инок — человек, посвятивший себя Богу через принятие обетов, сопровождающееся постригом волос в знак служения; см. монашество

МОНАШЕСТВО (от греч. μοναχος — одинокий, отшельник), иночество — посвящение жизни служению Богу, принятие обетов нестяжания, целомудрия, послушания. Монашество делится на три последовательные степени в соответствии с принятыми обетами: рясофорный монах (рясофор) — подготовительная степень к принятию малой схимы; монах малой схимы — принимает обет целомудрия, нестяжательства и послушания; монах великой схимы или ангельского образа (схимонах) — принимает обет отречения от мира и всего мирского. Принятие в монахи происходит в обряде пострижения. Из монахов формируется высшее руководство церкви — епископат. Монашество возникло в III в. в Египте и в Палестине. Первоначально это были удалившиеся в пустыню отшельники. В IV в. святым Пахомием Великим были организованы первые общежительные монастыри, и затем общежительное монашество распространилось по всему христианскому миру. Основателями русского монашества считаются преподобные Антоний и Феодосий Печерские, создавшие в XI в. Киево-Печерский монастырь.

МОНЕВМАСИЙСКАЯ ИКОНА — см. Андроникова икона Божией Матери

![]() МОНИСТО — женское шейное украшение, ожерелье, обычно из нанизанных на нить элементов. Также монистом могла называться драгоценная привеска (часть убора) к иконе Богородицы. См. также гривна

МОНИСТО — женское шейное украшение, ожерелье, обычно из нанизанных на нить элементов. Также монистом могла называться драгоценная привеска (часть убора) к иконе Богородицы. См. также гривна

МОНОХРОМИЯ (греч.) — в изобразительном искусстве одноцветность.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ — произведения живописи, непосредственно связанные с архитектурным сооружением (настенная живопись, плафон, декоративное панно и др.) и составляющие с ни единый ансамбль.

МОРДАН — жидкость, род лака замедленного высыхания, служащая для закрепления сусального золота на позолачиваемой поверхности. Листовое золото наносится на не окончательно просохший, но и не на сырой мордан.

МОЩИ (мн. ч.) — останки святых, почитаемые церковью как исполненная благодати и обладающая даром чудотворения святыня.

МСТЁРА — слобода (сейчас поселок городского типа) в Вязниковском районе Владимирской области, с XVII в. традиционный иконописный центр.

МУМИЯ — краска, изготовляемая в древности из мумий, обработанных ладаном, асфальтом и другими смолами, либо минеральный железноокисный пигмент.

МУРАВЛЁНЫЙ (о керамических изделиях) — покрытый глазурью. Муравленые горшочки использовались в иконописи для приготовления различных составов.

МУРИН — негр, чернокожий.

МУСИЯ [муси́я] (от греч. μουσειος — связанный с музами, посвященный музам) — мозаика. На Руси мусией или мусикией могли называть также расписную эмаль (финифть). Мусийная икона — мозаическая икона.

МУЧЕНИК (греч. μαρτυς) — святой, претерпевший мучения, либо принявший смерть ради Иисуса Христа.

МЯКИШ — см. хлебный мякиш